『修身教授録』を読んで

ついこの間まで暑さを感じていたのが嘘のように、一気に秋めいてきました。

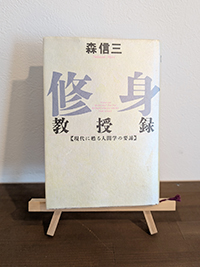

秋といえば「読書の秋」。最近、森信三先生の『修身教授録』を読み、深く感動したので感想を綴ります。

本書は、昭和12年~14年までの2年間、倫理・哲学の講師であった森信三先生が師範学校で「修身科」の授業を担当された際の内容をまとめられらたものです。

講義の語り口で書かれているため、私自身もまるで生徒となって講義を受けているような気持ちで読み進めることができました。

当時、先生は40代。今の私とほぼ同じ年齢で、これほどまでに深い洞察と情熱を持って生徒に語りかけていたことに、ただただ驚かされます。

本書の中では、生き方についてさまざまな偉人が紹介されています。

なかでも、二宮尊徳、吉田松陰は、私自身ここ数年影響を受けてきた人物でもあり、新たなエピソードを知ることで、さらに尊敬の気持ちが強まりました。

特に印象に残ったことは「立志」、すなわち志を立てるということ。

「立志」が自分の人生を全うするうえで必要なことだと説かれています。

そして、先生は次のように語られています。

「われわれが真に志を立てるということは、決して容易なことではないと思うのです。すなわち真に志を立てるということは、この二度とない人生をいかに生きるかという、生涯の根本方向を洞察する見識、並びにそれを実現する上に生ずる一切の困難に打ち勝つ大決心を打ち立てる覚悟がなくてはならぬのです。

もし立志の真の意味が、かくのごときものだとしたら、われわれは、真に志を立てるためには、どうしても人生を見通すような、大きな見識が必要だと思うのです」

確かに自分の「立志」というものが定まれば、努力する方向も明確になり、限りある命をより充実させることができるのかもしれません。

しかし、先生の仰るとおり、志を立てるということは、決して容易なことではありません。

ましてや「人生を見通すような、大きな見識が必要だ」と言われると、そんなことは無理だとさえ感じてしまいます。また、「立志」というものは、無理やり定めるものではなく、心の奥底から自然に湧き上がってくるものではないかと思うのです。

残念ながら今の私には自分の「立志」が何なのかがわかりません。

そんな私にとって必要なことは、まずは「心の食物」となるような読書をし、学んだことを日々の生活で実践していくことだと感じました。そして、いつか自分にとって納得ができる「立志」を見いだせる日が来ることを願っています。

『修身教授録』は、これからも折に触れて読み返し、自分の生き方を見つめ直すきっかけとして大切にしていきたい一冊です。

|

| 『修身教授録』現在に甦る人間学の要諦 |